学术观点 | 耿强、宋雪婷:中国翻译文学中的微观赞助网络研究(1978—1989)

编者按

本研究是教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目 “中国翻译话语文献整理研究与数据库建设(1840-2022)” 的研究成果之一。文章运用数字人文方法,聚焦自下而上的微观翻译赞助现象展开深入探究,通过量化分析与质性研究的有机结合,不仅为翻译赞助研究提供了全新的视角与方法论支撑,更在系统梳理微观实践的基础上,对翻译赞助的内涵维度与实质机理形成了新的认识,为理解翻译活动的社会运作逻辑提供了有益参考。

作者简介:耿强,上海外国语大学语言科学研究院教授,博士,博士生导师,研究方向:中国翻译话语、中国文学外译、翻译副文本等。宋雪婷,上海外国语大学语言科学研究院博士研究生,研究方向:语言数据与翻译研究。

本文刊载于《外语教学》2025年第4期,第78-85页。推送已获作者授权,转载请注明文献来源。

摘要

翻译赞助是一个基础性翻译概念,经典定义将其分为人和机构两类,相关研究多基于少量个案对意识形态或诗学等宏观赞助要素进行考察。翻译赞助的实质是一种资本交换关系网络,其内涵是一种主要以译者为中心的各种翻译助推力形成的动态社交关系网络。受益于微观史和费孝通提出的“差序格局”等概念,本研究将翻译赞助分为人、物、机构三类,采取从下至上的路径,借助doccano、NRD Studio等数字化文本标注与分析工具以及构建知识本体模型,从译作序跋中考察1978—1989年间中国的翻译文学背后的微观赞助网络,揭示受助与赞助之间的关系类型以及赞助行为的基本模式,深化对特定历史时期翻译现象的认识,为翻译赞助研究提供全新的认识论与方法论。

关键词

翻译的微观赞助;翻译助推力;知识本体模型;翻译文学

1

引言

翻译赞助(patronage of translation)是一个基础性翻译概念(Palumbo 2009:83;Shuttleworth & Cowie 2014:123-124;方梦之 2011:87;耿强 2017)。根据Lefevere(1992:12)的经典定义,翻译赞助是指“能够促进或阻碍文学的阅读、写作和重写的力量(包括个人或机构)”,其基本构成包括意识形态、经济和社会地位三个元素(Lefevere 1992:13)。按照Lefevere(1992)系统性理论的设想,翻译赞助系统处于文学系统外部,对文学系统内的专业人士产生影响,从而操控翻译活动。这一理论框架有两个特点,一是侧重文本和文学之外的社会宏观语境,较为关心赞助者的类型划分(魏清光 2006),译者和赞助人之间的权力关系(Bai 2009),赞助人发挥的意识形态、诗学和经济赞助功能(卢志宏 2015);二是研究方法以质性个案讨论为主,学者对Lefevere清单上列举的赞助者——个人、政党、宫廷、传媒机构等——逐一进行个案考察(Lai 2007):或者揭示历史长河中不同赞助力量对翻译出版、知识交换和文化传播的推动作用(王友贵 2006;张瑞娥 2014);或者揭示代表政府的出版界和学术界对中国民族史诗《玛纳斯》译介的作用(梁真惠 2015);或者在宽泛意义上考察赞助人对翻译文化资本的干涉(曾文雄 2012)。

然而Lefevere的系统性理论也有明显局限,即忽视文学系统内部的评论家、编辑、出版社等对翻译的促进作用。在翻译社会学兴起的背景下翻译赞助现象的复杂性和多样性得到了凸显。随着更多的翻译行为者(agents of translation)活跃于翻译的全过程,单纯的宏观视角或自上而下的系统论视角难以捕捉到翻译赞助关系的流动性、多样性和模糊性。如何让这些特点显现出来,除了深挖译本编审和译本修改过程中的隐性赞助人(齐林涛 2018),我们是否还有其他的可能路径与方法?这是本文着力要回答的一个问题。

本文受微观史和费孝通(2013)“差序格局”概念的启发,将翻译赞助视作一种以译者为中心的动态社交关系网络,其本质是“一种资本交换关系网络”(耿强 2024:32)。促进翻译的力量除了政治、经济、社会等宏观层面的因素之外,还应该包括那些与译者保持较近社会距离的各种“微小势力”。我们将其称作微观赞助,其内涵是指对翻译产生某种作用的各种微小力量的聚合。这些微小力量可能没有明确的法令或权威的指令那么强硬,但它们与译者的工作、生活或情感紧紧联系在一起,从而形成了一个绵密的软性赞助网络。本文没有更好的术语指称这种微小力量的聚合体,姑且借用行为经济学的“助推”概念,将其称为翻译助推力(nudging forces of translation)。对它们展开研究,可以渗透到翻译赞助的“毛细血管”,从而呈现翻译赞助的网络关系特征。另外,本文还将跳出传统的以质性个案分析为主的藩篱,采用较大数据驱动的研究路径,利用社会关系网络分析工具,对改革开放至20世纪80年代(1978—1989年)中国翻译文学的微观赞助进行历时较长时段的整体性考察,揭示翻译助推的基本模式,并结合社会历史语境,对其模式背后的历史逻辑展开分析,深化对于翻译赞助以及翻译与社会文化之间关系的微观认识。

2

理论框架与研究问题

微观史研究与费孝通(2013)的“差序格局”概念为本研究聚焦于译者的微观赞助现象提供了观察的视角。

20世纪初,传统的政治史和军事史的兴趣点落在帝王将相、社会精英等少数社会上层人士身上,而占人口绝大多数的底层群体则难以发声。20世纪70年代,史学研究发生重要转变,新文化史应运而生。一方面,在反思“谁是历史的行动者”中研究转向,底层与社会边缘群体开始受到重视,即“专注社会的一个现象抑或团体(大多是以前不为人所重视的边缘团体),进行详尽的、微观的考察与研究”(王晴佳 2020:386)。另一方面避开因果分析,注重人物与故事情节,以此呈现支离破碎的历史意义。以意大利卡洛·金兹伯格的《奶酪与蛆虫》以及法国勒华拉杜里的《蒙塔尤》等为代表的微观史可以说风头无两。这派研究在研究方法上“缩小观察规模、进行微观分析并对文献资料展开精细研究”(Giovanni 2001:99)。这一研究思路也影响到近些年的中外翻译史研究。Munday(2014)较早提出翻译的微观史研究路径,将翻译研究的材料拓展到译者的翻译手稿、事后访谈、回忆录、笔记、往来通信等多样来源(冯全功 2022)。微观史给本文带来了研究思路的变化。之前的“从上至下”视角转变为“从下到上”的进路。研究焦点从译者的身边开始,从与译者具有较近社会距离的赞助现象出发,对翻译赞助问题进行微观探索,真正走进历史现场,揭示出翻译赞助的曲折与明暗变化。

费孝通先生在论述中国社会结构时提出的“差序格局”则让我们对这一助推力的运动方式有了更加直观的认识。费孝通(2013:25)认为:“我们的社会结构本身和西洋的格局是不相同的,我们的格局不是一捆一捆扎清楚的柴,而是好像把一块石头丢在水面上所发生的一圈圈推出去的波纹。每个人都是他社会影响所推出去的圈子的中心。”受此启发,我们认为翻译赞助是一种以译者为中心而向外逐渐扩散的网络。翻译赞助的力量也就是助推力将会随着一圈圈推出去的波纹而逐渐减弱,赞助实施方与受助人的社会距离逐渐增大,相互的关系也愈加间接和松散。即便是宏观的意识形态力量,也要通过某种具体的与译者产生一定社会距离的人、物或机构来实现。本文研究的重点是围绕译者而发生的翻译的微观赞助网络,但并不否认存在宏观的赞助。不同的赞助者之间既存在横向的差异,也存在纵向的序级。宏观结构虽然可以限定翻译的选材、译者的挑选和任务的指派,但它与译者的社会距离十分遥远,如果仅仅从这个方面讨论译者接受的赞助,则容易忽略那些与译者产生直接而有力关系、并对翻译进行助推的行为者。这是本文想要强调的方面。

基于上述理论框架,本文最感兴趣的问题是,在改革开放至20世纪80年代(1978—1989)这个被国内研究者严重忽略的翻译运动高潮中,文学翻译的微观赞助力量到底呈现怎样的样态?继之,我们不得不追问,到底该如何研究它?以及它背后的政治、历史和文化逻辑是什么?

3

研究设计

3.1 研究方法

本文融合量性与质性研究方法,对翻译的微观赞助网络进行描述与分析,具体包括以下几个方面:

首先,运用大数据驱动的翻译史研究理念。长期以来,翻译史研究基本上采取的是质性的个案研究方式,其特点在于通过阐释学方法对少量文本展开文本细读,从而建立文本与文本之间、文本与语境之间的互文性,揭示翻译史的意义。数智时代以来,随着翻译史大数据的不断涌现,计算机性能的不断提升和网络环境的不断优化,尤其是近些年人工智能技术的突破,给量化翻译史或基于大数据的翻译史研究带来了无限可能。当前,中外不少学者均意识到这方面研究存在着巨大空间,纷纷从理念上提倡大翻译史或数字翻译史研究,即基于大数据的量化翻译史研究(Wakabayashi 2019;Fólica 2021;胡开宝、黑黟 2020;王赟、张政 2020;张威、雷璇 2023;袁筱一、甘露 2024)。从某种程度上来说,基于大数据的翻译史研究其核心要义在于数据互联、文本可计算性及知识可视化。通过这些方法和手段,就可以将翻译史高离散性的非结构化文本数据整合起来,利用算法揭示数据背后隐匿性的、规律性的型式,并以直观的可视化方式进行知识呈现。

其次,以副文本作为方法。副文本是指围绕正文本存在的各种文本形式,包括内副文本和外副文本两类。前者包括诸如作者姓名、书名、出版信息、序跋等;后者则外在于作品本身,包括如有关作品的评论、针对性的访谈、广告等(Genette 1997:5;耿强 2016:105)。翻译作品的副文本尤其是出自译者或出版社之手的序跋,含有大量有关翻译过程的评述,常常会涉及翻译背后的人、事或物,从而为研究翻译提供了十分珍贵的资料与数据。如何将这些平面的一维数据转化为结构化或可进行量化分析的整洁数据,需要在相关理念的指导下,利用特定的工具将其进行数据转化,而这个工具便是社会关系的网络分析。

最后,本研究通过整合数字人文技术,旨在系统化地深度分析和解读翻译作品序跋中的赞助行为及其影响,将散见于序跋文本中的微观赞助行为转化为结构化数据,从而实现对这些行为的量化分析和可视化呈现。

3.2 数据来源与处理

本研究所使用的数据以1978—1989年各年《全国总书目》中的翻译文学作品为基础数据,补充添加来自读秀学术搜索网、超星(汇雅)电子图书数据库以及图书馆馆藏(如上海图书馆、中国国家图书馆等)中的书目检索数据,目前数据总量为2837条。本研究主要抽取翻译文学作品序跋中包含赞助信息的片段。经统计,1978—1989年间翻译文学作品的译序共计1420篇,译跋687篇,其中238部翻译文学作品序跋中包含对翻译赞助的描述,约占序跋总数的11.30%,约占全部翻译文学作品数的8.39%。

在具体数据处理方面,首先,识别序跋中的相关内容,将其转换为可编辑文本;其次,对文本进行清洗、去噪,仅保留与微观赞助强相关的内容,存储至书目元数据表最后一栏——“译编片语”,方便对照书目其他元数据,最终得到字符数42075;另外,对序跋文本中涉及的内容进行概念抽象化表达,作为本体模型构建的基础。以下试举一例进行说明。

1983年湖南人民出版社《法国现代诗选》译本的译序中提到“收入本集的诗,主要选自企鹅本《法国诗选》(The Penguin Book of French Verse, 1980)第四部分,并据麦克沃思(C. Mackworth)编选的《法国诗鉴》(A Mirror for French Poetry, London, 1941)作了若干补充。这两本诗选除法文原文外,都附有英译,因而在原文难解之处,曾参考了英译。部分译文承余易木同志校阅,一些朋友和湖南人民出版社编辑部在编辑过程中给予鼓励和帮助,在此一并致谢”(保尔-让·图莱,等 1983:12)。这一表述与翻译赞助行为高度相关,是典型的非结构化数据。该表述主要涉及四类实体,即人物、机构、文本和赞助行为。我们对可能出现的实体属性进行预估(如人物身份、人物国籍、人物所属机构、文本参考、译本来源等),并在标注的过程中补充添加属性标签,最终以图示的方式展示非结构化数据。

3.3 研究工具

为确保数据集质量和整体一致性,本文使用Python3.9环境下运行的开源标注工具doccano①,其主要流程为数据准备(添加标签及数据导入)、数据标注、数据统计结果呈现及导出。

序跋文本含有多层重复、嵌套的表述,自动标注的准确率较低,因此,为确保对文本深层结构和语义信息的精准把握,本研究主要依赖人工标注。首先,阅读“译编片语”栏语料,对可能出现的标签(Lables)信息进行标注,标签共计18个。标注完毕后,得到各标签出现频次的柱状图,导出jsonl文件后对文档格式进行转置,方便后续进一步处理。

统计数据显示,序跋中最直接的赞助来自人物、机构、事件和文本等。对于不同赞助者实体在这一时期序跋中施予微观赞助行为的不同重要性,本研究分别统计了各实体的频数,将其导入本土化工具NRD Studio②作进一步分析。

4

翻译微观赞助网络分析

4.1 受助者

受助者即序跋的作者,可以是人,也可以是机构。本研究数据显示,除了3本书里的序跋并未注明出自谁手之外,序跋作者或者说受助者的身份大多数为译者本人,这个情况占比高达86.97%,其次是他人(6.72%)和编者(5.04%),占比最少的是机构,为1.27%。其中,出版社或出版社具体的编辑室经常出现在序跋作者的落款处。这说明,翻译当中发生的赞助,主要是围绕译者展开,但也会发生在其他的参与者身上。

4.2 赞助者

赞助者主要有四种类型:人物作为赞助者、文本作为赞助者、机构作为赞助者以及事件作为赞助者。以下按照出现频率的高低先后说明:

4.2.1 人物作为赞助者

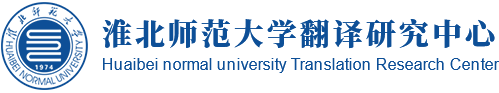

最典型的赞助者是人,他/她是译者在翻译过程中寻求帮助的对象。我们共识别出508处人物指涉。图1的统计结果显示,人物作为赞助者时,身份、所属机构及国籍是被反复提及的方面。我们将其视为人物的属性。

图1 作为人物的赞助者及其属性

就身份而言,152项有效标注数据表明赞助者群体具有显著异质性。其中学者群体占比最高(64次,42.11%),涵盖专家、教授、博士及留学生等具体身份;文学家(23次,15.13%)、编辑群体(23次,15.13%)以及译者(22次,14.47%)构成第二梯队;行政人员如高校领导(9次,5.92%)与原著作者(5次,3.29%)等构成第三梯队;其余角色如记者、读者、他国人民、校订者等均只被提及1次,属边缘性身份。值得关注的是,校订者虽只被提及一次,但其功能已通过赞助行为的“译后修改”维度得以体现。

就所属机构而言,主要是学校与出版社两个类型。其他如民间学术团体、政府机构或新闻媒体等数量很少。就国籍来说,赞助者涉及14个国别,以日本和法国为主,体现了20世纪80年代中国与日本、法国在文学交流方面有着十分密切的民间互动往来。比如1985年人民文学出版社出版了叶渭渠翻译的《川端康成小说选》,序言中叶渭渠专门感谢了“日本文学评论家、川端康成研究会会长长谷川泉教授”(川端康成 1985:12)。“20世纪70年代末开始系统研究川端康成时,谷川泉先生经年不辍地不吝赐教、馈赠资料和多方援助”(叶渭渠 1993:93)。这种持续性的学术支持,不仅体现了个别学者间的跨国智识协作,更折射出这一时期中日文化解冻期的重要特征——日本学界积极参与中国的外国文学研究在20世纪80年代的学术重建。其他国家虽然出现次数很少,但涉及的地理区域较为广阔,显示出这一时期中外文学交流呈现逐渐扩大的趋势,而不仅限于苏俄文学的一家独大。

译者与赞助者之间往往存在某种特定的社会关系。这种关系,提及次数从高到低依次为朋友、师生、同学、同事和家人。可见,这一时期文学翻译高度依赖以朋友和师生关系为核心的第一层级强关系网络,同学和同事构成次要的第二层级支持,家人则最为边缘。例如,1984年百花文艺出版社出版了刘宪之翻译的《毛姆小说集》,其译后记中提到“在本书翻译过程中,我师索天章教授给予许多指导;好友徐文一、吴君超同志在选材及汉语润色方面做了大量工作,谨此一并深表谢忱”(威·萨·毛姆 1984:498)。相较之下,家人的支持多局限于情感鼓励,较少参与翻译本身的决策。如1983年湖南人民出版社出版的江枫翻译的《雪莱诗选》,其“译后”中“感谢我的妻子的热情支持”(雪莱 1983:293)。这种情感支持的表达,在新中国成立的前30年中,基本不会出现,因为会被视为过于私人化和情绪化。此类情感表达的浮出,多少折射出译者潜意识中的某种微妙变化。整体来看,这些社会关系映射出特定历史阶段中国翻译知识生产的一种逻辑——当翻译资源尚不健全时,译者需要主动地利用个人的人际网络为译本生产服务。因此,翻译赞助网络具有译者熟人网络的特征。

4.2.2 文本作为赞助者

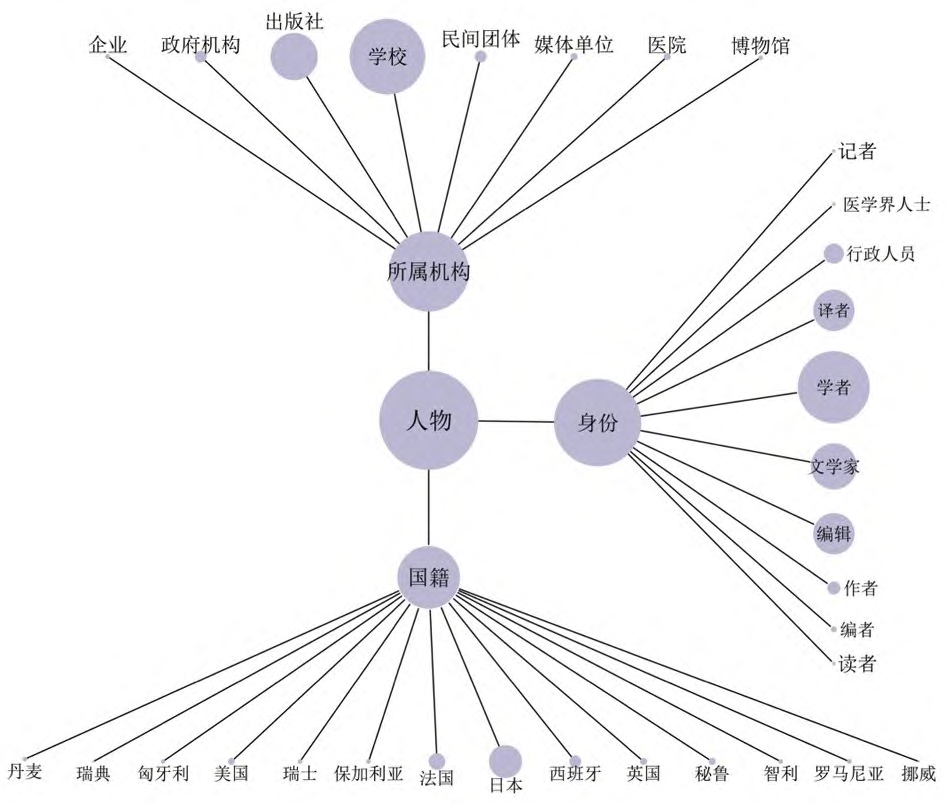

文本也可以作为赞助者,这是因为它对译者的翻译提供了某种帮助。比如1980年辽宁人民出版社出版了曹靖华翻译的《列宁的故事》,在文末的新版后记中他提到“记得,当时主要依据左琴科的原书译出。此外,作者当时续写的几个故事,散见于报刊,而原书尚未来得及收入的,也均编入译本中。这次重新出版,我又根据苏联作家出版社1956年出版的《左琴科中短篇小说选》修订了译文”(M·左琴科 1980:78)。这里既提到了译者的译本来源即苏联作家“左琴科的原书”,又介绍了译者在翻译过程中参考了前人已出版的作品《左琴科中短篇小说选》。整体来看,在文本充当赞助者的情况下,通常会述及文本参考以及译本来源两个方面,其具体情况如图2所示:

图2 作为文本的赞助者及其属性

所谓的文本参考是指译者在翻译的时候参考了某个文本,而译本来源是指译者翻译作品的底本。统计数据显示,文本参考被提及44次,其中参考最广的文本就是先前的其他译本,总计25次,占总数的56.82%。这显示出已有译本在新译本的生成过程中具有重要的参考价值。这给重译或复译研究带来了不可多得的实证数据,为进一步研究提供了历史线索。如金发燊在翻译《失乐园》(湖南人民出版社1987年出版)时“曾参考过傅东华先生译的《失乐园》前六卷和殷宝书先生《弥尔顿诗选》中选译《失乐园》的部分,最后几卷也曾参考朱维基先生多年前译的《失乐园》。一九八四年底向出版社交稿以后,译者才见到朱维之先生的译本,所以只在译别的书碰上引用《失乐园》的个别诗行时,参考过这个译本”(弥尔顿 1987:476)。研究者可以利用这个线索,对提及的借鉴关系进行实证研究,证明或证伪重译假说,即新译比旧译更加接近原作。

除了译本,其他参考文本的形式多为作品集、文论、文学鉴赏、文学史、原著、注释、百科全书、工具书以及手册,它们出现的次数均相对较少,这里就不予讨论了。

译本来源涉及作者、出版社、出版年份、语种四个属性值。有44篇提到译本的来源,占全部的18.49%。其中,译本来源出版年份和译本来源出版社均被提及36次,这种强调可能反映了译者对译本的不同版本、出版商的贡献以及作品历史背景的关注。译本来源语种被提及13次,相比之下,译本来源的作者仅被提及2次。这种分布特征可能暗示了两个倾向:其一,译者在致谢部分更关注翻译实践本身及出版支持,而非原作作者;其二,这种倾向可能源于译者的习惯或者出版惯例,或是对翻译过程的自主性和独立性的一种表达,即译者可能更希望突显自己在翻译中的角色,而不是过多依赖原作作者的存在和影响。整体来看,这部分内容属于对译本情况的介绍,涉及译本来源的一些基本信息,至于为什么序跋中要对译本来源的这些情况做一个说明,恐怕其中一个重要原因是,受到了中文语境相关出版规范的影响。

1949年以后,出版总署曾两次要求出版翻译书籍应该在版权页刊载原本版权说明。一次是在1951年1月12日,《出版总署为出版翻译书籍应刊载原本版权说明的规定》的文件中明确规定“自1951年起,出版翻译书籍,除翻译人姓名、出版者名称、版次、出版年月等仍应一一载明外,并须在版权页上分别刊明:1.原著外文书名;2.原作者外文姓名;3.原出版者名称;4.原本版次及出版年月(如系转译书籍,应说明转译,并刊载所依据之译本的外文书名、译者外文姓名、出版者名称、版次、出版年月)”(中国出版科学研究所、中央档案馆1996:15)。第二次是在1953年12月31日刊发的相关通知,出版总署要求各地出版社出版翻译书籍时在版权页上应刊载原本版权说明。序跋中出现上述信息,在文学翻译中似乎是一个约定俗成的惯例,但其实也是有一定历史渊源的。1949年以来,文化出版是作为一种党和国家的社会主义事业来管理和运作的。其中要求对翻译作品应撰写序跋或评论,以掌握图书宣传阵地。我们虽然暂时没有找到与文学翻译直接相关的规定,但哲学社会科学翻译却有相关规定出台。1964年12月5日,商务印书馆针对外国哲学社会科学著作中译本专门出台了一个有关序言工作的若干规定草案,表达了如何在出版物的卷首撰写批判性的序言,阐明我国的原则、立场和观点,甚至详细规定了古典学术著作的序言最少要包括以下四个方面:“甲、介绍著作者的生平和思想;乙、原著写作的时代背景和基本观点;丙、原著在当时和后世的影响和作用以及我们今天对它的基本评价;丁、有关版本源流等项的说明”(中国出版科学研究所、中央档案馆 2009:237)。由此可见,序跋中出现原作出版信息,看似是一种出版行业的惯例,但其实背后也有政治和意识形态的现实考量。

4.2.1 机构作为赞助者

本文研究数据显示,机构赞助者共出现32次,其类型分布呈现显著差异。其中,出版社(含编辑室)以23次(71.88%)的绝对优势占据主导地位,凸显了其在作品翻译、出版和推广过程中的核心作用。出版社不仅提供资金支持,还深度参与内容审核、编辑加工和传播推广等环节。其他机构赞助者的参与程度相对有限:图书馆作为第二大类赞助机构,出现4次(12.50%),主要通过提供文献资源等方式对翻译活动进行支持。李霁野翻译《四季随笔》(陕西人民出版社1985年出版)时提到“北京图书馆,上海师范大学图书馆,都在提供吉辛作品上给我很大方便,我十分感谢”(乔治·吉辛 1985:246);蓝晓石(1989:6)在编写《女性、初恋及其他———苏联现代军事短篇小说选粹》(解放军出版社1989年出版)同样提到:“有感于斯,我翻阅了北京图书馆等处收藏的大量俄文小说、文学期刊,重点选看近几年的新作,同时阅读了国内各种苏联文学杂志。”基金会及理事会出现2次(6.25%),公司和大学资料部门各出现1次(3.13%)。另外,值得注意的是,党作为特殊的组织机构也出现了1次(3.13%):在《雪莱诗选》的“译后”中,译者江枫提到,“压倒这一切的,是我对党的感激。因为,归根到底是由于有了新中国文艺复兴的初春气氛”(雪莱 1983:293)。“新中国文艺复兴的初春气氛”,主要是指1979年的中国文学艺术工作者第四次代表大会的召开、邓小平的讲话,以及相关文艺政策的调整,为文化创作和翻译活动释放出了更大的活动空间。本例中的党并不是直接提供资源或资金,而是通过营造更加有利的文化氛围来间接支持翻译活动。因此,党作为机构赞助者,强调其作为意识形态环境塑造者的角色,而非传统意义上的资源提供者。

这种分布格局表明,出版社在翻译赞助体系中扮演着较为核心的角色,而其他机构主要发挥辅助性支持作用。从纵向角度看,党的文化政策持续为文艺活动提供制度性保障。另外,与前一个历史时期相比,基金会、理事会、公司等新机构形式的出现,具有典型的时代特色,折射出传统一体化的文化出版机制开始出现多元化的萌芽。

4.2.1 事件作为赞助者

在具体的赞助者中,作为事件的赞助者在本时期的赞助行为中仅被提及1次,出现于《日本当代诗选》(湖南人民出版社1987年出版)。译者孙钿在1984年8月16日撰写的译序中这样提到:“应该感谢党的十一届三中全会,要不然,我们还在……”(长田弘,等1987:9)。这一现象表明事件这一赞助者在80年代的文学翻译中很少被主动提及,不过这并不能一定说明事件本身并不重要。有一种可能是,某些事件被当作一种不言而喻的背景性知识,其重要性可能并不需要特别强调,但人们均能够感受得到。这种不提或者某种话语的缺席,反而更加能够折射出时代语境的更多历史意义。在改革开放之后至20世纪80年代的相当长一段时间里,中国社会主流的观念是“团结一致向前看”,当时社会上下普遍存在着一种“重整行装再出发”的新时代意识,成为推动中国社会昂扬进步的强大力量。

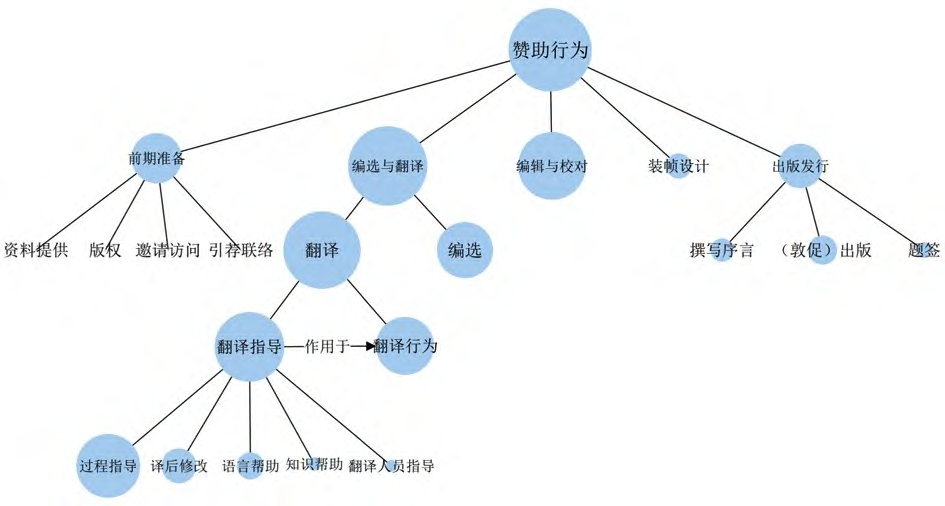

4.3 赞助行为

赞助行为是指对翻译活动有帮助的行动。它可以是出版发行,可以是编辑校对,或者也可以是提供资料或版权等。我们将赞助行为进行分类和统计,结果如图3所示:

图3 赞助行为及其属性

研究数据显示,赞助行为作为序跋文本的核心内容,总计出现349次。根据译本形成的流程,这些行为可分为五个主要阶段:前期准备、编选与翻译、编辑与校对、装帧设计以及出版发行。在前期准备阶段,赞助行为主要集中在版权协商(如获得原作者或原译者授权)、引荐联络、资料提供和访问邀请等方面。编选与翻译阶段是赞助行为最集中的环节,占比达61.52%,其内容既包括直接的翻译工作,也涉及翻译过程中的指导和建议。编辑与校对作为质量把控的关键环节,占全部赞助行为的24.57%,相关触发词包括“审阅”“审校”“校订”“订正”等,凸显了赞助者在提升译文质量方面的重要作用。而提及装帧设计的次数较少,仅13次(占比3.72%)。出版发行阶段的赞助行为占比7.83%,主要包括出版支持、题签以及序跋撰写等。这种分布特征清晰地展现了不同阶段赞助行为的重点差异,同时也反映了各类赞助者在译本生产过程中扮演的独特角色及其贡献。

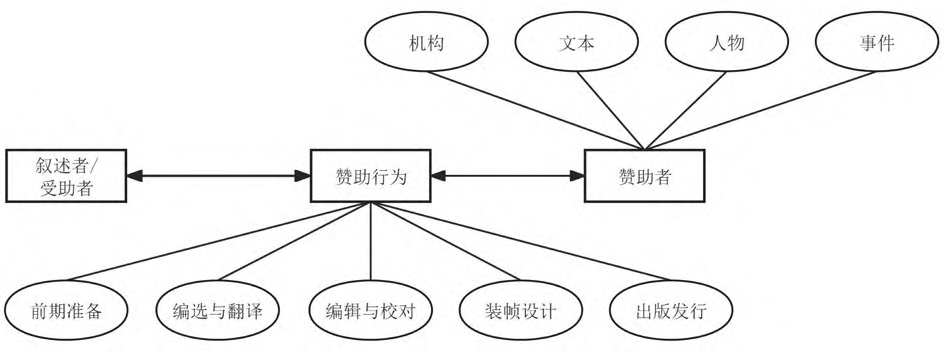

最后,我们基于前期对不同实体的分析,建构翻译赞助的知识本体模型。该模型以“叙述者/受助者—赞助者”关系为核心,通过概念化、属性化和关系化的方式,清晰呈现了研究要素的内在关联,如图4所示:

图4 文学翻译微观赞助网络的知识本体模型

其中,我们以长方形表示三大实体:叙述者/受助者、赞助行为以及赞助者;以椭圆形表示所属的具体属性。叙述者/受助者作为核心行动者,接受来自多元赞助者的支持;赞助者拥有机构、文本、人物以及事件四大身份属性。赞助者施行赞助行为,这些行为包括前期准备、编选与翻译、编辑与校对、装帧设计和出版发行一系列流程,体现了赞助行为的复杂性和系统性。概括而言,具有不同身份的赞助者通过实施各异的赞助行为,为叙述者/受助者提供赞助支持。通过这一知识本体模型的构建,我们可以清晰地了解赞助活动中各个实体之间的关系和互动,以整体性视角更加全面地理解和把握赞助活动的运作机制。

5

结语

本文通过对改革开放至20世纪80年代中国翻译文学的整体考察发现,这一时期翻译的微观赞助形成了以译者为中心的熟人关系网络。赞助者主要由人物、文本、机构和事件充当。人物赞助者多为学者群体、文学家和编辑群体。国外赞助者多来自日本和法国。译者与人物赞助者之间的社会关系以朋友和师生为主,社会关系较为简单。研究发现,译者在翻译过程中,非常依赖文本材料作为参考,其中作用最大的莫过于已有的旧译本。出版社承担着重要的机构赞助者角色,它在译者的翻译活动中主要发挥着选题、译本审校、出版等十分重要的作用,使得整个翻译活动得以完成。由此可见,翻译活动与出版机构的关系十分密切,这一现象也引起一些学者的关注,甚至提出了翻译出版的概念(邹振环 2000:4),并将其视为翻译外部史研究之一种。本研究提出的微观赞助网络的知识本体模型,可以很好地概括赞助行为围绕译本出版过程而展开的特点,即整个赞助行为分散在前期准备、编选与翻译、编辑与校对、装帧设计和出版发行五个阶段。各类赞助者在其中扮演各自的角色。

本文根据微观史和中国自主社会学理论框架,提出了翻译赞助的新定义和新分类,综合使用质性与量性的方法,对序跋文本涉及翻译赞助的内容进行较大范围的深度挖掘,整体上揭示了微观赞助行为的细节特征与模式规律,这不仅为重新审视翻译文学中赞助概念的价值内涵提供了新视角,也为深入探究其实践意义构建了方法论基础。通过本研究,那些原本隐藏在序跋中的宝贵资源——微观赞助行为的细节和模式——得以“重见天日”,使得研究者能够以全新的整体性视角审视微观赞助在翻译文学中的潜在价值,进而为深入挖掘这些资源的意义和影响提供有力的工具和方法。

(注释及参考文献略)